蒲向明

党的二十大报告着眼于什么是中国式现代化、怎样实现中国式现代化的重大时代课题,揭示了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的重大意义。新时代实现中国式现代化要以经济现代化为先导、以政治现代化为保障、以文化现代化为灵魂、以社会现代化为条件、以生态现代化为基础,也就是说在不同维度全面实现现代化。面对世界百年未有之大变局,面对世界范围内各种思想文化交流交融交锋的新态势,挖掘中华文化具有的深刻内涵,是文化现代化的题中必有之意。就陇南来看,如何深入推进陇南历史文化在国内外展开交流交融、互学互鉴,是陇南走向中国式现代化必须面对的问题。挖掘陇南历史文化、有力助推陇南文旅产业发展,不仅可以发挥对外传播陇南地域文化的窗口作用,而且还可以展示陇南近年来文化现代化建设、增进软实力方面所取得的突出成就。探讨陇南先秦时期代表性考古发现及其文化意义,就是一个着眼点。

近百余年来,经过考古工作者不懈的考古发掘和文物调查,在今陇南境内获得了大量的考古发现。在西汉水、嘉陵江、白龙江、白水江流域的河岸、沟谷地带发现了距今一千多万年来从古猿到史前人类的大量遗存。根据文物普查,陇南境内远古文化遗存相当丰富。新石器时代,主要有仰韶文化庙底沟类型、马家窑类型和寺洼文化安国类型。仰韶文化遗存主要分布在西汉水上游的西和县、礼县和白龙江支流北峪河流域的武都区安化、柏林、马街一带,大多属于庙底沟类型。还有数量众多的寺洼文化,学界较为一致的看法是寺洼文化属于氐羌民族的原始文化。概而言之,陇南具有代表性的远古至先秦时期多种考古发现,其文化意义厚重而深远。

一、“武都森林古猿”化石

武都森林古猿(Dryopithecuswuduensis)化石,是我国最早发现的森林古猿化石(美国艾瑞克·德尔森《中国甘肃森林古猿一新种》《科学通报》1988年),也是世界上森林古猿化石分布最北的实例,在研究古猿类的演变、从猿到人的进程和我国古人类的起源方面都有着极高的学术价值。

二十世纪四十年代(1947-1948),著名地学教育家王永焱教授(祖籍兰州)在甘肃省博物馆(“国立甘肃科学教育馆”)工作期间,于武都县龙家沟附近发现了高等灵长类动物化石。该化石为大半个下颌骨,保存十分完好。与此前二十世纪三十年代参加“中瑞西北科学考察团”的瑞典籍学者布林(BirgerBohlin,1898-1951)在肃北党河流域发现的最早“甘肃古猿”化石相比,标本可靠性极高。研究者把这一高等灵长类正式定名为“武都森林古猿(新种)”(图1),是新第三纪时(距今约1000万年)的重要猿类化石,由于其生活在人猿分野的初级阶段,所处地位更是至关重要。共生的哺乳动物化石还有三趾马、大唇犀、始柱鹿、麒麟鹿类、剑齿虎、爪兽等。反映了那时与现今截然不同的生态环境,以森林为主林间带有草地、湖沼,一年四季常青,属于热带气候区。武都森林古猿化石的确认,是我国古人类研究工作的一个重大突破。这块下颌骨化石所显示的原始特征证实,它是我国境内发现的最早的森林古猿类化石,森林古猿又是现代猩猩、大猩猩和黑猩猩的直接祖先,因此该化石对搞清中新世晚期古猿类的演变情况,和从猿到人过程中的分类系统位置都有很大帮助(甘肃省博物馆编著《甘肃古生物化石与旧石器时代考古》,甘肃文化出版社2001年版)。

这类古猿化石以往只在长江以南的云南和江苏两省发现过,该化石的发现是我国也是世界上,森林古猿化石分布最远的一个地点。国际学者认为“武都标本属于与禄丰古猿不同的种属”(美国特里·哈里森《中国云南晚中新世古猿的分类系统关系和生物地理学》,云南科学技术出版社2006年版)。云南“禄丰古猿”(Lufengpithecuslufengensis)化石,1975年发现于云南禄丰县城北庙山坡石灰坝褐煤地层中,生存的地质时代为晚中新世,距今约800万年前。人类的进化纷繁复杂,争论不一,学术界现今较为主流的观点是“走出非洲”,即生活于非洲大陆的南方古猿(约500万年—150万年前)是现代人类的祖先。从武都森林古猿到禄丰古猿,一些专家认为他们是比南方古猿更早的人科成员,是人类的老祖宗。如果能得到更多证据支持,那么以这一特定时限向前推演的话(他们都早于南方古猿),人类源于非洲的理论将被改写。那么,也许人类的起源就在中国云南禄丰和甘肃陇南。

二、宁家庄遗址及周边遗址群

宁家庄遗址,位于西和县北35公里处的长道镇宁家庄,在西汉水与川口河交汇处的一级台地上。东至川口河,西至小路子,长约300米,南至朱家沟,北至平套,宽约200米,面积约6万平方米。文化层距地表一般为1米左右,部分暴露明显,是迄今为止在陇南发现的最早的人类文化遗址。遗址中发现的新石器早期文化遗存证明:早在7000多年以前,陇南先民们就在西汉水上游一带生息繁衍了。这里地势开阔,依山傍水,土质肥沃,气候温和,是陇南先民最早的开发居住区之一。宁家庄遗址属于新石器早期文化,这类遗存在甘肃仅发现三处,除宁家庄外,还有秦安的大地湾和天水的赵村遗址,大多属于仰韶文化范畴。

宁家庄遗址的发现,首次将新石器早期文化研究范围扩展到陇南,这也是陇南迄今为止所发现的最早的人类遗迹,也是甘肃省3处新石器早期文化遗存之一。宁家庄遗址出土的权杖头(图2),引起学术界的极大关注。权杖头象征着部族首领的权威,它说明了这一带在当时的特殊地位,同时权杖头在甘肃是首次发现。这里出土的交叉绳纹陶片与秦安大地湾遗址发现的早期陶片的特征完全一致。考古工作者在这里发现了大量的陶片以及古代人类遗留下来的房址、窑址和灰坑,其中最早的遗存是一种时代特征鲜明的交叉绳纹陶片,它与秦安大地湾遗址发现的早期图片特征完全一致。陶质较仰韶陶片疏松,火候不高,陶色不纯,内黑外红,内片分层,这是因制陶技术较为原始所致。该遗址文化遗存丰富,出土有红陶瓶、彩陶罐、陶钵及石斧、石刀、石铲等。彩陶碎片,俯拾皆是,有泥质红陶、夹砂粗陶、泥质灰陶等,属马家窑文化。陶片口沿部有的呈锯齿状,是早期陶器的典型特征。上述特征表明,宁家庄的早期文化遗存同大地湾的早期文化遗存时代大体相当。大地湾早期文化遗存时代经放射性元素碳14检测,距今已达七千多年,据此可以证明宁家庄遗址的上限最早可达七千年以前。

西峪坪遗址,在西和县北5公里处西峪乡上、下坪村的西峪坪,面积约10万平方米,在漾水河与苏家河交汇处的一二级台地上。东至郊西公路,西至西山脚,长约500米,南至坪沿,北至苏家河,宽约200米。遗址大部分为民房所覆盖。文化层厚0.7米至l米,灰坑、灰层暴露明显。出土有石斧、石刀、石铲、石削、石弹丸、磨光器、骨针、红陶罐、盆、钵、盂等器物及彩陶残片,经鉴定属仰韶文化、齐家文化范畴,是西和县内迄今所发现的新石器时代的最大古文化遗址,现为省级重点文物保护单位。其中出土的彩陶盆,饰有变体鱼纹,造型优美,为一级珍品。

揽桥遗址,在北距西和县城50公里的蒿林乡揽桥(今缆桥)村西汉水北岸的山坡上。面积1.2万平方米,发掘寺洼文化墓葬9座,出土各种器物200多件,如马鞍型侈口罐、双耳平口罐、黑陶盆等文物具有寺洼文化典型特征,是古代氐羌民族的文化遗存。据专家推测,揽桥寺洼文化墓葬的年代大体相当于商代晚期或西周早期,这为我们研究氐羌族在西和境内的活动以及仇池国的历史渊源提供了宝贵的实物佐证。宁家庄遗址及周边遗址群的发现,是近几十年来甘肃考古界所取得的突破性成果。

三、石沟坪遗址和高寺头遗址

石沟坪遗址位于礼县石桥乡圣泉村境内,大部分布在西汉水和干沟交汇处的台地上。遗址面积约40万平方米,分属仰韶文化晚期、常山下层和齐家文化、寺洼文化以及西周、春秋和汉代等。

遗址堆积丰富,文化层厚3~4米,有陶、石、骨器出土。陶器采集有泥质红陶、夹砂红陶片以及泥质夹砂灰陶片、少量泥质灰褐陶片。有灰、褐、红、黄等色,纹饰有绳纹、旋纹、附加堆纹,彩陶为红陶黑彩,有勾叶圆点纹、网纹、鲵鱼纹等。断崖上暴露有大量的灰坑、陶窑和大面积的灰层,地面散布陶片较多,器形有钵、盆、罐、瓶等等。出土完整器物有变体鲵鱼纹彩陶瓶一件,高44厘米,口径9厘米,侈口、平唇、细高直颈、圆肩、深斜腹、平底、腹中附双鼻耳,颈间绘二横线与数点,肩绘弧线三角和似双角样图案,腹绘双变体鲵鱼纹,弧线勾叶圆点纹。该遗址遗存比较丰富,新石器时代、西周、春秋、汉代文物均有出土,多属仰韶文化半坡、庙底沟、石岭下类型,周代遗存次之。1947年裴文中首次发现,1962年列为省级文物保护单位。

2006年2月,石沟坪遗址出土灰陶质列鼎5件,铜戈1件等,其中1件陶鼎高17厘米、口径17.5厘米,立耳,耳中部有一网穿,兽蹄足,时代属春秋中晚期,器物已散佚,存有该鼎彩色图片。石沟坪遗址内涵丰富,是研究西汉水上游史前文化演变和早期秦文化的起源以及西汉水上游地区史前文化与周边地区文化关系等课题的重要遗址。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

高寺头遗址,位于礼县城西南9公里,在石桥乡高寺村南的山坡地上,坐南向北,与礼县城遥遥相对。该遗址位于西汉水上游大川片的中心地区,现属省级重点文物保护单位。遗址东西宽约150米、南北长9200米。文化层厚度达4米以上。断崖上暴露有灰层、灰坑、灶址、居住面等遗迹,地表遗村有大量夹砂、泥质、细泥质的灰、红、橙黄色陶片。纹饰有细绳纹、彩绘等。器形有尖底瓶、卷沿盆、碗等,另外还有石刀、石斧、陶纺轮、骨锥、骨鱼钩等生产工具。遗址属于新石器时代仰韶文化半坡、庙底沟等类型。大型房基的遗迹和塌落堆积,与秦安大地湾几座大型房基的遗存很相似。高寺头遗址内涵丰富,保存较好,现为省级文物保护单位。

1964年礼县高寺头村出土的原始社会女头塑像(图3),属仰韶文化遗物。人首形器口,颈下残。脸近圆形,额与眼眉间的分界不明显,眼以两个扁椭圆孔表示,显得目光深邃;鼻呈三角形隆起,给人以淳厚的感觉;嘴为扁椭圆形洞,微张;两耳下端各穿一个小圆形孔;额前至脑后有一圈链式附加堆纹以表示戴有头饰。人像残高12.9厘米,宽8.9厘米,陶色橙黄。五官部分用堆塑与锥镂相结合的手法塑造。双目深沉,嘴唇微启。以极为洗练的艺术手法,塑造了母系氏族公社繁盛期的少女形象,为原始社会人像杰作。现藏甘肃省博物馆,作为原始人像艺术代表作品,收入《中国美术辞典》。这种独立的陶塑作品,是客观现实在创作者头脑中反映的产物,证明了原始陶器的造型同雕塑的起源有着极为密切的关系。

四、大堡子山及周边遗址群

20世纪90年代,周秦时期的秦先祖墓葬遗址,先后在礼县境内的西汉水上游地区被发现,在国内外引起轰动。这些遗址,主要有大堡子山遗址及墓群、西山(雷神庙)遗址、圆顶山早期秦墓、六八图遗址、鸾亭山遗址、赵坪遗址、四角坪遗址等。其中大堡子山遗址规模最大,影响深远,2001年被公布为全国重点文物保护单位。

大堡子山遗址位于礼县城以东13公里的西汉水北岸,因其西端高处有一座清代堡子而得名,是早期秦国君陵园。大堡子山秦公墓地的发现,为寻找秦西犬丘提供了十分重要的资料(徐卫民、雍际春《早期秦文化研究》,三秦出版社2006年)。1994年甘肃省文物考古研究所对大堡子山陵区进行了全面勘探和发掘,考察“中”字形大墓2座、车马坑1座以及中小型墓葬9座(均被盗掘)。棺周围残留有金箔片,椁内残存罐、鬲等陶器碎片以及铜泡、戈、刀等铜器残片。仅在盗洞中发现5件石磬,年代从两周之际到春秋晚期。2006年甘肃省文物考古研究所牵头,陕西省考古研究院、中国国家博物馆、北京大学考古文博学院、西北大学文博学院等单位参加组成早期秦文化联合考古队,对大堡子山遗址进行调查发掘,共发现各类遗迹699处,有夯土城址、建筑基址、墓葬、车马坑、陶窑、水井、灰坑等遗迹。调查和钻探发现,大堡子山早期秦人城址依山而建,平面呈不规则形,面积约150万平方米。城内遗迹主要为秦公大墓、大型房屋基址、灰坑、踩踏面及陪葬墓(大墓周边中小型墓),城外亦有与之对应的中小型墓葬群(赵化成、王辉《甘肃礼县大堡子山早期秦文化遗址》,《考古》2007年)。东北城墙外发现的最大一座城外墓葬,未被盗的两座墓葬器物较为丰富,有铜器、陶器、玉石器等。2007年对祭祀遗迹的补充发掘,发现一条人工壕沟长120余米,沟内包含物有石块、红烧土、陶片、铁器残片及瓦片。与秦公大墓、祭祀遗迹密切相关,属于阻排水一类的用途。

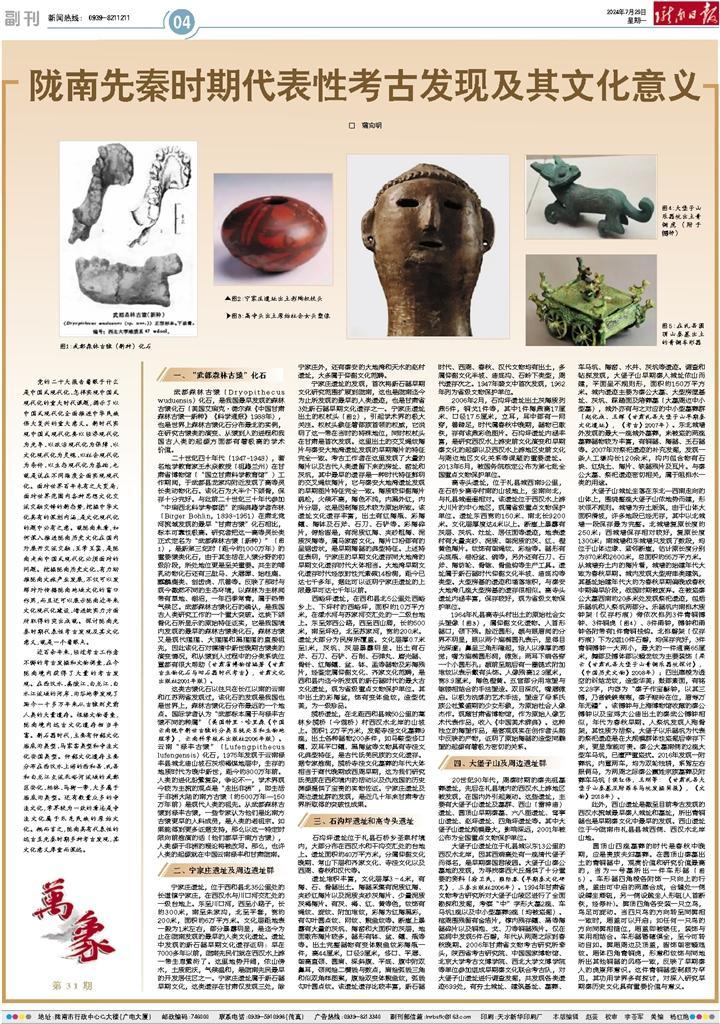

大堡子山城址坐落在东北—西南走向的山体上,围绕整座大堡子山依地势而建,形状很不规则。城墙为夯土版筑,由于山体大面积滑坡,许多地段已经无存,其中以北城墙一段保存最为完整。北城墙复原长度约250米;西城墙保存相对较好,复原长度1300米;南城墙和东城墙只发现了数段,均位于山体边缘、紧邻断崖,估计原长度分别为870米和2600米,总面积约55万平方米。从城墙夯土内的陶片看,城墙的始建年代大致为春秋早期。城内发现大型府库类建筑,其基址始建年代大约为春秋早期偏晚或春秋中期偏早阶段,战国时期被废弃。在被盗秦公大墓西南约20多米处发现祭祀遗迹,包括乐器坑和人祭坑两部分。乐器坑内南排木质钟架(仅存朽痕)旁依次排列3件青铜镈钟、3件铜虎(图4)、8件甬钟,镈钟和甬钟各附带有1件青铜挂钩。北排磬架(仅存朽痕)下为2组10件石磬,均保存完好,3件青铜镈钟一大两小,最大的一件通高65厘米,舞部及镈体部以蟠龙纹为主要装饰(梁云《甘肃礼县大堡子山青铜乐器坑探讨》,《中国历史文物》2008年);四出扉棱为透空的纠结龙纹,造型华美;鼓部素面,有铭文28字,内容为“秦子作宝龢钟,以其三镈,乃音鉠鉠雍雍,秦子畯袊在位,眉寿万年无疆”。该镈钟与上海博物馆收藏的秦公镈钟以及宝鸡太公庙出土的秦武公镈钟相似,年代为春秋早期。人祭坑发现人殉骨架,其性质为活祭。大堡子以乐器坑为代表的祭祀遗迹是在大规模群体性盗掘后幸存下来,更显难能可贵。秦公大墓南侧的2座大型车马坑,已遭严重盗扰。2016年发现一附葬坑,内置两车,均为双轮独辀,系驾左右服俩马,为两周之际秦公嬴姓宗族墓葬及附葬车马坑(侯红伟,王刚等:《甘肃礼县大堡子山秦墓及附葬车马坑发掘简报》,《文物》2018年)。

此外,西山遗址是截至目前考古发现的西汉水流域最早秦人城址和墓址,所出青铜器也是早期秦文化中最早的发现。西山遗址位于今陇南市礼县县城西侧、西汉水北岸山地。

圆顶山四座墓葬的时代是春秋中晚期,应是贵族夫妇墓葬。在圆顶山秦墓出土的青铜器中,观赏价值和研究价值最高的,当为一号墓所出一件车形器(图5)。车形器四角棱各附饰一只向上的行虎,盖由可中启的两扉合成,合缝处一侧设蹲坐熊钮,另一侧设跪坐人形钮(人首断佚,经修补)。舆顶四角各安装一只立鸟,鸟足可旋动。当四只鸟的方向转至同舆相一致时,厢盖可以开启;如任何一只鸟的方向同舆相错位,厢盖即被锁住,装饰与实用相结合。车形器辔辖俱全,至今可转动自如。舆厢周边及顶盖,皆饰细密蟠虺纹。厢体四角青铜虎,形意和纹饰与同地所出其他铜器的风格一致,反映了早期秦人的虎崇拜意识。这件青铜器型制颇为罕见,其功用学界多有探讨,对深入研究早期秦历史文化具有重要价值与意义。