文\富康年

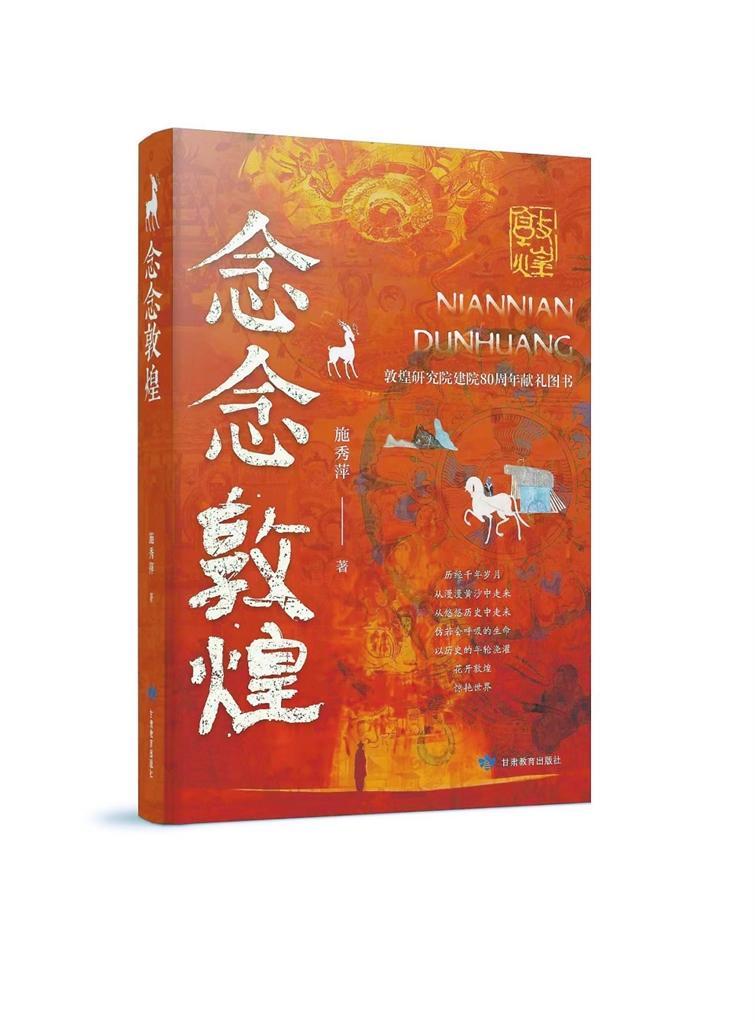

早些时候,甘肃日报社记者施秀萍同志把她新出版的《念念敦煌》一书(甘肃教育出版社2024年9月版)郑重赠送给我。说实话,这些年来,我因为主持《读者》杂志的编辑工作,经常会收到各种各样的赠书,书作者有大作家,也有小写手;有些是认识的,更多的是素未谋面的。我常常想,这也许就是当编辑的一个福利吧。这些书都在扉页上有着真诚的签署,我把它们归类统一放置在一个书柜里。闲暇时便翻翻,发现感兴趣的就抽出置于案头,断续阅读;而更多的我就把作者的这份美意悉心收藏好。但是,当《念念敦煌》递到我手上时,我便决意要好好读读,因为这本书对我来说有三“熟”:作者熟、敦煌熟、书里写的人物“熟”,我要看看我熟悉的作者怎么写我熟悉的敦煌和敦煌人。

在各类图书中,我挺喜欢记者著述这个品种。这类书,大家最容易想到的肯定是斯诺的《红星照耀中国》和范长江的《中国的西北角》。近些年来,国内一些记者的采访纪实作品如何润峰的《现场》, 吕强的《尼罗河开始流淌》,张兴军的《断裂与新生——一位中国记者笔下的印度日常》,柏琳的《边界的诱惑——寻找南斯拉夫》等也获得了广泛好评;白俄罗斯女记者阿列克西耶维奇的《切尔诺贝利的回忆——核灾难口述史》更是获得2015年诺贝尔文学奖。应该说,记者的全部职业生涯就是五个字:走、看、问、思、写,抵达和记录本身就是意义,而因为工作,对某个领域产生兴趣,进而做更深入的采访探索和研究,形成系统性的成果,就更具有传播价值。

记者施秀萍走进的,是敦煌莫高窟。

施秀萍自2009年开始从事文化报道,如扎根大漠的莫高窟人一样,对莫高窟、对敦煌有着深深的热爱和眷恋。她长期关注敦煌,书写敦煌,16年时间里,采写了很多关于敦煌莫高窟的稿件。是本职工作,但我更分明看到了一种文化魅力、精神感召和主动作为。作者不是简单地完成一次又一次采访报道任务,而是以对敦煌的念念深情、对敦煌文化的盛大礼赞,对敦煌守护弘扬者的莫高精神的开掘颂扬,谱写出了一曲荡气回肠的交响诗——“敦煌组歌”。这里,有跨越千年的沉重的历史回响,有近代以来一代代莫高人的砥砺奋进,而贯穿其中的主旋律则是坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取的莫高精神。

莫高窟必须被浓墨重彩地书写。一千多年的历史长度,2000余尊精美塑像,4.5万平方米多彩壁画,492个洞窟,6万多件文献遗书,丰富、博大、精美。1987年,莫高窟以符合世界文化遗产的全部6项标准被列入“世界文化遗产名录”(据苏伯民院长介绍,全世界符合全部六项标准的只有威尼斯和莫高窟)。关于敦煌,季羡林教授说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”敦煌被称为“世界的敦煌”“人类的敦煌”,当之无愧。我想,这是施秀萍念念敦煌的最主要内因。

《念念敦煌》有三个单元:典范与高地,千年莫高,可爱的敦煌人。在我看来,这就是这曲组歌的现实篇、历史篇和精神篇。

“现实篇”翔实介绍了敦煌莫高窟遗存保护、敦煌学研究、敦煌文化弘扬的现状。2019年8月,习近平总书记视察敦煌研究院,强调要努力把研究院建设成世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。五年过去了,莫高人不负总书记的殷殷嘱托,“典范与高地”的目标初步实现。说起敦煌学,大家都熟知这么一句话:“敦煌在中国,敦煌学在国外。”敦煌学的诞生,肇自莫高窟藏经洞的发现,1925年,日本学者石滨纯太郎首先提出,1930年陈寅恪有意识地多次使用,标志着敦煌学正式诞生。敦煌学最主要的研究对象是敦煌石窟艺术和敦煌遗书,包罗万象、博大精深,敦煌文化既不是西来的,也不是东去的,而是中国古老的传统文化在敦煌这个特殊的地理环境中与外来文化相结合的产物。按理说,中国学者在敦煌学研究领域具有不可替代的优势,但事实是在相当长一段时间内,我们的研究处于相对落后的状态。《念念敦煌》以大量的采访全景式描述了中国的敦煌学研究经过百余年的不断探索和挖掘,呈现出“敦煌在中国,敦煌学在世界,高地在敦煌研究院”的现实。敦煌学研究已经向多学科深度交叉融合发展,不止于文献和艺术研究,通过全方位多维度挖掘和阐释敦煌文化中蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,进一步拓展了人文社科研究的广度和深度。敦煌学成为名副其实的显学,是中国文化自信的生动诠释。

相比学术研究,保护肯定是更为急迫的事。莫高窟营建逾千年,自然气候、社会环境等多重因素叠加作用,至清末已处于极度颓废的状态。民国以来,虽然一些有识之士呼吁奔走,政府亦略有作为,但也就是停留在看护层面。《念念敦煌》用大量篇幅记录了近些年来在经费投入、政府支持、科技进步、人才培养等加持下莫高窟保护利用取得的巨大成就。可以说,作为世界级文化实物遗存的莫高窟已经转危为安,状态稳定。数字技术广泛运用,预防性保护和修复技术达到国内一流、世界先进的水平,还走出国门,为“一带一路”共建国家的文化遗产保护提供技术支撑和中国方案,其形成的兼顾开放和保护的“敦煌经验”,成为世界文化遗产保护的典范。

《念念敦煌》的第二个乐章,是作者2016年为莫高窟创建1650周年奉献的14篇系列特别报道。作者从公元366年乐僔在三危山敲响的第一声锤音写起,详细梳理了莫高窟的营建、兴盛、沉寂、劫难到再度辉煌的曲折历程。这是一个可以独立成篇的“莫高窟小史”,更是一曲令人击节、感喟、叹惋、振奋的咏叹调。作者以翔实的文献资料和鲜活的人物采访相互印证,吸收了被学界公认的研究成果,在客观的叙述中渗透着深入的思考。比如关于藏经洞文献流失,过去相当长一段时间里道义的谴责多,客观理性的史实还原少。《念念敦煌》抽丝剥茧,详细梳理归纳了王圆箓贱卖敦煌遗书的三大原因:政府不理、经济需求、信仰吻合。比较客观地还原了百年前发生的那悲剧性一幕,也折射出近代中国积贫积弱的史实。读此章,我最大的感受是莫高窟的命运就是中华文化辉煌、式微、复兴的缩影,这也是作者带给我们的最重要思考。

《念念敦煌》的第三部分,是献给“最可爱的莫高人”的赞美诗。这些最可爱的莫高人,是几代人,是一群人,又是最具个性而又鲜活的一个人。他们升华了一种精神:坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取,成为时代精神的重要标签。这些莫高人,有我们熟知的莫高先驱常书鸿,开拓者段文杰,“时代楷模”樊锦诗;也有我熟悉的赵声良、苏伯民,还有我曾作为编辑为其出版《敦煌飞天》的范兴儒等。作者怀着深深的敬意,将他们的坚毅、执着、使命意识谱写出来,成为敦煌魅力的有机组成部分。其中,作者浓墨重彩地讲述了大国工匠李云鹤的故事,令人敬佩不已。李云鹤,一个高中未毕业的山东小伙,1956年来到敦煌,从此扎根于斯,在六七十年的时间里,只干着一件事:修复伤病缠身的壁画和塑像。从最初的一窍不通,到不断尝试、摸索、创新,再到技艺炉火纯青,最终成为石窟类壁画修复界的“一代宗师”。因为心在莫高,他没有因名逐利华丽转身成为艺术家,而是守着千年洞窟,用一生成为一名“传世匠人”。李云鹤的故事让我想起《读者》刊登过的作家周涛的一篇文章:《一生只能做一件事》,而对于芸芸众生来说,哪怕是一段时间内心无旁骛地做好一件事,也就够了!

《念念敦煌》是新闻工作者献给莫高窟的一瓣心香,是一曲高扬着主旋律的“敦煌组歌”。一念,是敦煌;再念,还是敦煌。愿所有读这本书的人都能像作者一样,成为传播和弘扬敦煌文化的“敦煌人”。