中华人民共和国成立之初,党确定了“文艺为人民服务、首先为工农兵服务”的基本方针。1951年3月,毛泽东为中国戏剧研究院题词:“百花齐放,推陈出新”。一时间,一大批优秀文艺作品相继问世,掀起新中国文化建设的高潮。一些以革命斗争、社会改造为题材的戏剧作品犹如雨后春笋般搬上舞台,走入人民群众的视野。话剧《在康布尔草原上》和陇剧《枫洛池》成为这一时期甘肃戏剧创作的代表之作。

第一部走向全国的甘肃话剧

中共甘肃省委党史研究室 甘肃日报

联合推出

1956年3月1日至4月5日,第一届全国话剧观摩演出会在北京举行。由甘肃话剧团创作的《在康布尔草原上》首次登上了全国舞台,引起了剧坛轰动。

甘肃话剧团于1953年成立,前身是陕甘宁边区陇东剧团,具有光荣的革命传统。话剧团一经成立,就以党的“文艺为人民服务、首先为工农兵服务”的基本方针为指导,开展戏剧创作。为启发人民政治觉悟,鼓励人民劳动热情,甘肃话剧团的老一辈剧作家深入社会生活,投身现实斗争,踏上了话剧团首部大戏——《在康布尔草原上》的创作之路。

新中国成立之初,甘南少数民族地区潜伏着一些国民党残余势力。1953年,年仅20余岁的剧作家汪钺、武玉笑、姚运焕背上行囊,奔向风雪交加的甘南大草原,他们和人民政府的工作组深入甘南少数民族地区并与国民党残余势力展开斗争,同时创作了四幕六场话剧《在康布尔草原上》,把这一段历史真实生动地呈现了出来。

在黄河上游的康布尔草原上,由于地方偏远、交通闭塞,长期与外界隔离。反动统治者对这里的人民群众施尽剥削、压榨、屠杀的血腥统治,使他们长期生活在水深火热之中。国民党反动派不甘失败,派遣特务秘密潜伏。1952年夏天,人民政府的工作组第一次来到康布尔草原上。暗藏的敌人假借皮毛商人作掩护,利用各种手段笼络、蒙蔽康布尔部落的首领,离间首领和工作组的关系,同时在群众中散布谣言,歪曲我们党的政策,使首领和部分群众与工作组之间产生隔阂,给工作组的工作造成重重阻碍。但是,工作组坚决执行党在民族地区“慎重稳进”的政策,始终尊重少数民族群众的风俗习惯,最终团结广大人民群众消灭了敌对势力,使牧民真正当家做了主人。

话剧生动再现了在中国共产党的正确领导下,贯彻落实党的民族政策,消除民族隔阂,一起走上社会主义建设道路的真实历史事件,彰显了中国共产党紧密团结各民族,为建设社会主义国家并肩前行的不可阻挡的强大力量。编创者怀着对草原的眷恋之心讴歌了美好的草原生活,创造了一个个栩栩如生的牧民人物形象,在激烈的斗争中展现了少数民族群众淳朴、正直、刚毅的品质,用戏剧矛盾冲突突出了全剧的主题思想:斗争是艰苦的,生活是美好的。康布尔草原,藏语意思为“富饶的草原”,充分表达了编创者对这片草原和草原上居住的人民的深厚感情。1955年,这部话剧正式在兰州新建的人民剧院上演,受到观众的热烈欢迎,接连演出30多场,场场满座。紧接着参加了甘肃省第一届戏剧观摩演出大会,产生巨大轰动效应,成为甘肃话剧的奠基之作。

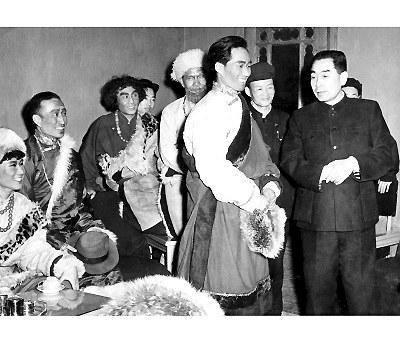

《在康布尔草原上》第一次全国演出是在首都剧场。1956年初春的一个晚上,北京首都剧场灯火辉煌,座无虚席。舞台上一派草原牧场的风光,让在场的观众为之陶醉。大家屏息欣赏这迷人的景色、精彩的演出,不禁发出一声声赞叹,剧场内不时爆发出阵阵热烈的掌声。演出结束后,周恩来总理在休息室亲切接见了剧团演出人员,和大家一一握手。饰演部落首领儿子的小演员在剧中被坏人刺了一刀,周总理与他握手时开玩笑地问:“刺痛了吗?刀伤好没好?”引得大家笑了起来。周总理还把戏剧家曹禺介绍给大家认识,曹禺赞赏道:“演出很动人……舞美有感情。”大家饶有兴致地畅聊戏剧创作,使创作人员受到了很大启发。周总理还表示,想把这台戏介绍给毛泽东主席看。果然三天后,剧团便接到了去中南海演出的通知。

剧团将首都剧场的布景拆下,装了三大卡车,浩浩荡荡地开进了中南海,在怀仁堂装台。演出那晚,每个人既紧张又激动。他们全力以赴、集中精力,顺利完成了近三个小时的演出,展现了甘肃戏剧人的风貌,向党中央汇报了甘肃民族工作、社会建设的成果。谢幕时,台下的灯亮了,大家的目光顿时聚焦在第三排中间的毛主席和周总理身上,他们缓缓地走到台前,微笑着向台上挥了挥手,走出了怀仁堂。正当大家为没能和毛主席握上手感到失落之时,周总理的秘书匆匆赶到休息室对大家说:“主席说,你们演得很好,很成功。布景不要拆,总理说让你们休息几天,等把剧本翻译好,印好外文说明书,再请你们给各国的驻华使节演一场。”大家一听,喜出望外。

之后,剧团又在中南海完成了两场演出,一场是为苏联专家演出,一场是为各国驻华大使演出。最后一场演出结束后,剧组人员每人手里拿着一份印刷精美的外文说明书,坐在毛主席与周总理坐过的第三排一号、二号座位上,在说明书上写下了自己的名字和演出日期,留下了珍贵的纪念。

在第一届全国话剧观摩演出中,《在康布尔草原上》获得了多幕剧一等奖、导演一等奖、舞台美术设计一等奖、剧本二等奖、制作管理二等奖,3名演员获二等奖,6名演员获三等奖。且该剧是40多个演出团体中唯一在中南海怀仁堂演出的一部大戏。周总理在怀仁堂向文艺界作报告时,肯定了《在康布尔草原上》的创作和演出,并强调:“叫大家看看,我们的同志在边远地区是如何工作的。”这是对《在康布尔草原上》莫大的赞誉,也是对剧团巨大的鼓舞。

《在康布尔草原上》蜚声全国后,甘肃省话剧团又推出了《滚滚的白龙江》《远方青年》《雪山之鹰》《八·二六前夜》《教育新篇》《油海怒涛》等优秀剧目,在话剧的民族化方面做出了可贵的尝试,开启了甘肃话剧遍地开花、花团锦簇的繁荣局面。

陇剧开山之作

1956年,新中国提前完成了第一个五年计划,人民的生活水平显著提高。为庆祝中华人民共和国成立十周年,1958年9月,中共中央政治局扩大会议作出决定,1959年举办大规模庆祝活动。为了向国庆十周年献礼,甘肃省戏曲剧院道情剧团创排了由陇东道情(皮影)改编的历史剧《枫洛池》,1959年进京演出引起轰动,由此诞生了甘肃独特的地方戏曲——陇剧。

《枫洛池》的创作是从1958年开始的。为贯彻毛泽东提出的“百花齐放,推陈出新”方针,甘肃省委、省政府决定把皮影“陇东道情”搬上舞台,拓展成为甘肃的地方剧种。由此,《枫洛池》的创作拉开了帷幕。当时从全省乃至西北地区抽调来一大批以青年人为主的文艺骨干,编、导、演、作曲、舞美等一应俱全,以甘肃省戏曲剧院为依托,组建成立了甘肃省戏曲剧院道情剧团(后改名为甘肃省陇剧院)。在组建剧团的同时,编创人员就紧锣密鼓地投入到《枫洛池》的创作编排当中。

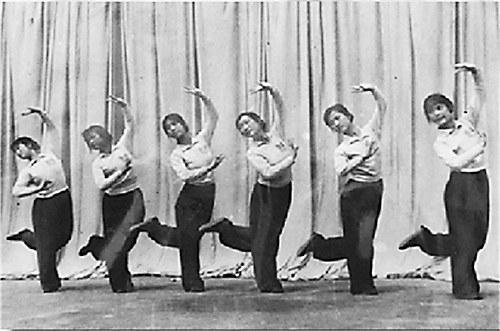

作为一个新生剧种,《枫洛池》在创排之初,就秉承着开放兼容、集思广益的创作理念,既吸收了京剧、秦腔、豫剧、黄梅戏、越剧等传统戏曲的精华,又借鉴了话剧、民间歌舞的表演理念和步法身段,同时将皮影戏的程式动作贯穿其中,结合道情音乐唱念做舞的艺术手段,择各家之长熔于一炉,汇聚形成了独具特色的侧像、风摆柳、地游步子、睡式等表演程式和动里有静、静中求动、轻盈优美、生动俏丽的艺术风格,将“推陈出新”这一创作遵循体现得淋漓尽致。

由于国庆十周年庆典时间临近,编创人员不辞辛劳,夜以继日编演剧目。剧本的反复修改,音乐的不断变动,演员的精心打磨,正是这种守正创新、精益求精的艺术追求和开拓精神才造就了《枫洛池》的破茧成蝶,大放异彩。

《枫洛池》的故事情节,来源于古典戏曲《渔家乐》。但它并非单纯地对《渔家乐》进行整理加工,而是根据“推陈出新”的方针,进行了改编与重塑,生动再现了汉代末期封建统治者与广大人民之间复杂而曲折的阶级斗争。东汉末年,太师梁冀专断朝政,骄奢淫逸,横征暴敛,命议郎牛贵修造园林“枫洛池”,并命司农马荣广选民女。牛贵向梁冀盛赞马荣之女马瑶草为绝代佳人,于是梁冀逼娶马瑶草。马荣为保护女儿,假意应允,暗中物色渔女邬飞霞替女出嫁。不料邬氏父女闻讯而逃,马荣无奈只能送女儿入府。马瑶草抗命夜逃,机缘巧合在学士简人同家中与邬氏父女相遇。梁府校尉追至,邬父惨遭杀害,飞霞为救全村百姓并为父报仇,谎称瑶草,投入梁府。瑶草不忍祸及飞霞、简人同,入梁府说明真相。一时间,两瑶草真假难辨,梁冀怀疑其中有刺客,当堂辨草。飞霞机智应对,迫使马荣认己为女,救出了瑶草和人同。夜里,飞霞乘机刺杀梁冀,其未婚夫杜若义率修池民工及时赶到,焚烧枫洛池,杀死牛贵,一同投往广陵聚义。

《枫洛池》揭露了封建统治阶级的残暴与专横,反映了当时劳苦大众的生活困境与不畏强暴的反抗精神。创作者在戏剧冲突的处理上,将突出劳动群众和反动统治者之间的矛盾作为根本,以梁冀和邬飞霞、马瑶草之间的主要矛盾为主线,把马荣和牛贵、马荣父女之间的矛盾等有机连贯起来,通过杜若义、邬飞霞,简人同、马瑶草这两对主要人物的不同生活层面立体反映了复杂的社会现象与人世百态,也从不同的视角揭示着历史发展的总体趋势。所有的爱憎褒扬、侠义善良、大智大勇都表现在这一“双生双旦”戏曲行当人物组合的塑造上,可谓把传统的戏曲技法精妙地运用到新生剧种创作之中,是新中国成立初期中国戏曲“百花齐放、推陈出新”的代表之作。

从寒冬到盛夏,多少人辛勤付出,多少个不眠之夜,终于到了检验成果的时刻。1959年8月20日,甘肃省戏曲剧院道情剧团的编演人员怀着既激动又兴奋的心情坐上了兰州开往北京的火车,踏上了为国庆十周年献礼的征途,于8月22日抵达北京。

8月24日晚,《枫洛池》首场演出在国务院小礼堂正式拉开帷幕。礼堂在中南海内,观众约200人。2小时20分钟的演出,没有一丝一毫的差错。舞台上一些具有地方特色的身段和动作,如“秧歌步”“侧身摇晃”“地游圆场”“风摆柳”等,剪影一般如虚似幻,在国内戏曲舞台上首次亮相;一唱众和的“嘛簧”感染力极强,曲调悠扬绵长,入耳微薰,犹如高山大峁间清风拂面,令观众耳目一新,看得如痴如醉,剧场内掌声迭起,真可谓旗开得胜。田汉、梅兰芳、杜近芳、赵燕侠等著名艺术家对《枫洛池》给予了很高的评价,将其誉为“陇上奇葩”。

之后,《枫洛池》在北京演出20余场。其中,在全国政协礼堂演出时,朱德委员长和夫人康克清前往观看。在首都剧场演出时,时任中宣部部长周扬、文化部部长田汉,以及首都文艺界各院团和全国各省赴京参加献礼演出的文艺团体都来了,剧场里挤得满满当当。著名文艺理论家阳翰笙、邵荃麟,戏剧理论家马少波、罗合如,音乐家刘炽、马可等纷纷刊发文章,对《枫洛池》给予了高度赞誉和评价。全国文艺界真正领略了陇东道情的独特艺术魅力,以此为起点,一种新的地方戏曲——陇剧,应运而生。1959年9月,梅兰芳在《人民日报》刊登《新放出的花朵》,盛赞陇剧“是在百花齐放中新放出的一朵花,它的前途必然是一天比一天蓬勃的”。

《枫洛池》自1959年成功献礼于国庆十周年后,蜚声华夏,享誉全国,足迹遍布上海、西安、昆明、广西、郑州等20多个省区市,走进了陇原大地的厂矿、基层、军营和学校,60多年来共演出3000多场。一代又一代陇剧人,无怨无悔,接力传承,唱着《枫洛池》迈向新世纪,走进新时代,不断攀登梨园一个又一个高峰。1995年,《枫洛池》入选文化部、中央电视台主办的中华戏曲集锦;2006年,陇剧入选首批国家级非物质文化遗产保护名录;2021年,《枫洛池》入选文化和旅游部中国戏曲像音像工程。

陇剧人乘着东风扶摇而上,接连创作出《异域知音》《天下第一鼓》《官鹅情歌》《苦乐村官》《西狭长歌》《大禹治水》等一批精品剧目,先后斩获文化部“文华新剧目奖”“文华导演奖”“文华大奖特别奖”,中宣部全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,国家舞台艺术精品工程十大精品剧目奖等重大奖项。

2024年,甘肃省陇剧院创排的陇剧《大河东流》成功入选中宣部、文化和旅游部、中国文联公布的“与时代同行 与人民同心”——新时代优秀舞台艺术作品展演名单,将于今年10月中旬进京展演。陇剧这一“陇上奇葩”,迎着新时代全面深化改革的春风,必将绽放得更加绚烂夺目。 (执笔人:张秀娟)