云南 彩云之南图景新

云南日报记者 段晓瑞

位于祖国西南边陲的云南,是西部大开发战略的重要阵地。近年来,云南乘着西部大开发的东风,锚定“3815”战略发展目标,持续深化改革创新,大力发展资源经济、园区经济、口岸经济,促进城乡区域协调发展,完善现代基础设施建设,推动建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心。

特色优势产业蓬勃发展,民族团结建设和谐边疆,生物多样性保护走在全国前列……在云南大保护、大开放、大跨越的发展进程中,处处蕴藏着西部大开发战略带来的发展机遇,展示着西部大开发的丰硕成果,一幅充满活力、绿色宜居、开放包容的新图景正在云岭大地徐徐铺展。

走进曲靖经济技术开发区,一座座标准化的现代厂房拔地而起,新能源电池、硅光伏两大产业已成长为千亿级产业集群。

推动西部地区实现高质量发展,产业是支撑。云南加快推动传统产业转型升级,培育壮大新兴产业,加快布局未来产业,积极承接产业转移,有效承接了一大批绿色硅、绿色铝、新能源电池、电子信息、服装纺织等重点产业项目落地云南,产业发展呈现良好势头,资源优势、区位优势不断转化为经济优势、发展优势。

绿色铝、硅光伏、新能源电池成为云南工业“新三样”;茶叶、花卉、咖啡等种植规模和产量稳居全国第1位,茶叶、花卉、蔬菜等全产业链产值均突破1200亿元;“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗成功。

云南经济要发展,优势在区位,出路在开放。中老铁路开通运营千日,累计发送旅客超过3800万人次,货物运输总量突破4300万吨……这条北起中国云南昆明,南至老挝万象的黄金线路,为区域经济繁荣与发展注入新的活力,成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。

多年来,云南扎实推进民族团结进步事业,各族群众在交往交流交融中和衷共济、和谐发展,像石榴籽一样紧紧抱在一起。在大理白族自治州洱源县三营镇郑家庄,汉、白、彝、藏、纳西、傣、傈僳7个民族170多户人家和谐共居;在位于中越边境的文山壮族苗族自治州马关县金厂镇罗家坪村,村民熊光泽一家三代守边的故事家喻户晓,一个个边民富、边境美、边疆稳、边防固的现代化边境幸福村逐步展现。

发展的根本目的就是增进民生福祉。近年来,云南积极将西部大开发的成果逐步落实到保障和改善民生上,七成以上的财政支出用于民生,实施就业、教育、医疗、“一老一小”等行动计划,每年高质量办成一批为民实事,不断提高群众获得感、幸福感、安全感。

站在新的起点,云南将立足自身实情和优势,一以贯之抓好大保护、大开放、高质量发展,以更加开放的姿态、更加创新的思维、更加务实的行动,在谱写西部大开发新篇章中展现云南担当、贡献云南力量。

陕西 勇立潮头绘画卷

陕西日报记者 杨晓梅

陕西以争当时代弄潮儿的志向和气魄,扬优补短、追赶超越,不断把西部大开发工作引向深入,以一域服务发展全局。

近十年,陕西省地区生产总值年均增长6.4%,2023年达到3.38万亿元,连续跨越两个万亿台阶;人均生产总值上升到1.21万美元,跨入中等收入国家和地区门槛;粮食生产实现“十九连丰”,年总产量和平均亩产均创历史新高;能源生产稳居全国前三。

产业体系在创新驱动发展中实现转型升级。全省综合科技创新水平指数达到71.72%,入库科技型中小企业、高新技术企业倍速增长;产业结构持续向优,已培育形成航空工业、集成电路、先进结构材料3个国家级产业集群,国家优势特色农业产业集群居全国前列,太阳能光伏、超导、新型显示、新能源汽车、半导体等产业走在全国前列。

城乡区域在协同融合发展中实现优势互补。推动陕北能源产业转型升级,支持陕南绿色循环发展。全省常住人口城镇化率年均增速位居西部前列,达到65.16%;西安成为全国最具人口吸引力的城市之一;全省县域生产总值达到1.62万亿元、接近翻了一番,西部百强县达到8个;“千村示范、万村提升”乡村振兴工程全面推进。

对外开放水平在内陆改革开放高地建设中实现跨越提升。成功举办中国—中亚西安峰会等重大外事活动,率先实现中亚五国通航全覆盖;中欧班列(西安)领跑全国;市场化、法治化、国际化一流营商环境建设持续推进。近十年,陕西进出口总额年均增长14.2%、高于全国9.2个百分点。

生态环境在保护和治理中实现持续好转。陕西牢记“国之大者”,践行“两山”理念,绿色版图向北推进400公里,秦岭陕西段生态环境优良等级面积达99.3%,林地、草地、湿地占全省总面积的71.3%,南水北调中线水源地水质稳定在II类以上,关中地区空气质量得到阶段性改善,全省绿电装机规模十年间增长了8.5倍。

人民生活水平在共同富裕建设中实现稳步提升。陕西圆满完成脱贫攻坚任务,全面推进乡村振兴,城乡居民人均可支配收入年均增长高于全国,城镇调查失业率低于全国;学前教育毛入园率达到97%,高等教育毛入学率突破60%,入选国家“双一流”建设名单的高校、学科数量居全国前列;高铁运营里程突破1000公里,县县通了高速;建成开放西安国家版本馆、陕西考古博物馆等一批标志性文化场馆,圆满举办了第十四届全国运动会等活动,群众精神文化生活日益丰富。

西藏 雪域高原焕新颜

西藏日报记者 刘倩茹 卢文静

西藏积极实施西部大开发战略,同全国一道步入了发展最好、变化最大、群众得实惠最多的新时代。

今天的西藏,政治安定、社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦、边防巩固、人民安居乐业,呈现出一派欣欣向荣的景象。

西藏完整准确全面贯彻新发展理念,依靠改革开放增强发展内生动力,坚持优化一产、壮大二产、提升三产,大力发展文化旅游、清洁能源、绿色工业、现代服务业、高原特色农牧业、藏医药产业、高新数字、边贸物流、通用航空等“九大产业”,加快形成新质生产力,构建现代化产业体系。2019年到2023年,全区生产总值连续5年实现百亿级增长,增速连续多年位居全国前列;农村居民人均可支配收入连年保持两位数增长,近5年增速全国第一。2024年上半年,全区地区生产总值同比增长6.1%,城乡居民人均可支配收入分别增长6.4%、8.4%,固定资产投资同比增长25.7%,规模以上工业增加值同比增长19.7%,主要经济指标增速位居全国前列。

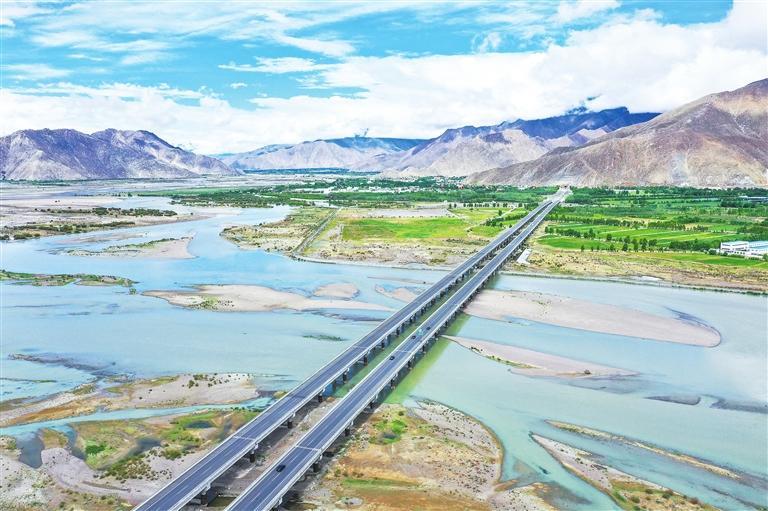

西藏是全国唯一由国家全额投资支持公路建设的省份。在国家持续投入下,西藏高等级公路已达1196公里,农村公路发展能力同步提升。截至2023年底,西藏公路通车总里程达12.33万公里,666个乡镇、4596个行政村通了硬化路。

西藏着力健全生态保护制度、完善现代环境治理体系,经过多年努力,西藏现有各级各类自然保护区47个,总面积达41.22万平方公里,林地、草地、湿地、水域等生态功能较强的地类增加到108.11万平方公里。

西藏持续深化教育领域综合改革,在全国率先建立15年公费教育政策体系和学生资助政策体系,大力实施基础教育扩优提质、职业教育提质培优行动计划和高等教育振兴计划,努力办好人民满意的教育。坚持每年为群众进行一次免费健康体检,包虫病、大骨节病等地方病实现愿治尽治、应治尽治,儿童先心病、农牧民群众白内障诊疗水平不断提高,各级各类学校实现供暖全覆盖,高校毕业生就业率连续多年保持在95%以上。

西藏优化对外开放工作机制,主动对接成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等,加强与有关省市及中央企业的务实合作,深化与共建“一带一路”国家经贸合作,积极服务和融入新发展格局。加强开放平台建设,举办中国西藏发展论坛、第五届中国西藏旅游文化国际博览会和第三、第四届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛,让西藏更快走向世界,让世界更好了解西藏。

青海 抢抓机遇再突破

青海日报记者 郭 靓

奋力打造生态文明高地,加快建设产业“四地”,深化对内对外开放……近年来,青海抢抓新时代推动西部大开发的战略机遇,奋力谱写西部大开发青海新篇章。

青海作为青藏高原重要核心区和大江大河发源地,始终站位全国大局,以打造生态文明高地作为青海实施西部大开发战略的重要牵引和关键抓手,高质量完成三江源全国首个国家公园体制试点,推动建设祁连山国家公园,积极创建青海湖国家公园,统筹实施青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区生态保护和修复重大工程,深入打好污染防治攻坚战,加强水资源节约集约利用。连续11年完成国家水资源“三条红线”控制目标,地表水国考断面优良水质比例达到100%。

青海以产业“四地”为统领,以绿色发展、科技创新等为重点,着力培育体现本地特色和优势的现代化产业体系。全面落实省部共建产业“四地”行动方案,制定钾肥扩能发展规划、锂资源开发及产业发展规划,持续扩大钾肥生产能力,积极推动锂盐扩规提质。坚持规划、政策、基地、项目、企业“五位一体”,建成全国首条绿电外送通道,全力打造清洁能源产业高地。清洁能源装机占比、新能源装机占比、非水可再生能源消纳比重三项指标全国领先,全球排名前十的新能源企业5家落户西宁南川光伏一条街。不断丰富旅游产品和服务供给,推进农牧、体育、文化、旅游、商业等“五业”融合,高水平打造青海湖示范区,着力打造“山宗水源、大美青海”旅游品牌,构建生态旅游“一芯一环多带”新格局。拓展精深加工产业链,提高农牧产品附加值,累计向省外输出各类绿色有机农畜产品300多亿元。推动绿电向绿算转化,率先发布绿色算力5项地方标准,加快推进绿色算力基地建设,着力推进“六个一批”工程,加快建设西宁—海东绿色算电协同发展集聚区,全力争取全国一体化算力网算电协同试点。

西宁综合保税区封关高效运营,西宁、海东跨境电商综试区建设从无到有稳步推进,对外贸易“朋友圈”拓展到180个国家和地区,累计开行国际货运班列329列。对外通道建设不断完善,推进区域协调发展,加强毗邻地区协作,青甘两省签订“1+1+3+10”合作协议,高水平推进兰西城市群建设和各领域务实合作,积极推动西宁—海东都市圈一体化发展,加强青甘川生态环境保护司法协作,签订黄河流域(青甘段)横向生态保护补偿协议、青川藏跨流域河湖长制联防联控联治合作协议。