范玉刚

电影《湘江北去》以电影语言讲述了伟人毛泽东青年时期的一段人生历程。在时代风云际会的革命实践中成长起来的毛泽东,以其人生经历阐释了:人不闻道,是为虚生。影片以艺术真实揭示出:信仰的感召不仅使青年毛泽东有了光辉,也使今日的大众感受到精神的力量。青年毛泽东的人生历练就是他的革命实践——教书、勤工俭学、学生运动、工人运动、创办《湘江评论》、酝酿成立湖南共产主义小组、出席在上海举行的中共一大,在其革命实践的展示中我们看到了革命者是如何炼成的。

其人生历练告诉我们如何寻求中国的出路,什么是社会文化的创造力?什么才是真正的学术和学术的社会作用?知识分子的使命何在?劳苦大众怎么说话?《湘江北去》除了这种大众文化式的生产配方和时尚元素的程式化运作之外,其最重要的是对文化理想和人生信仰的弘扬,正是人文价值唤起时代的知识分子投身火热的斗争实践,使原本读书做学问的知识分子成了革命家,这是时代强音!即使投身革命斗争,他们心中始终有着人文价值的格位,因而能超越狭隘的利益之争和功利性的短视行为。因此,青年毛泽东能够认识到:在湖南仅仅驱除张敬尧是不够的,他要探寻苦难深重的中国更根本的出路……即便如此,他心中还是有着做一个教书先生的热情,特别渴望做一个他的老师——杨昌济教授那样的教书先生。这体现了杨昌济、陈独秀、李大钊、胡适等为代表的杰出知识分子,对成长中的青年人所产生的巨大导向作用和文化思想熏陶。影片还鲜活地塑造了陈独秀的个性,以“摔杯子”展示了他的思维敏捷和思想激烈。影片中,辜鸿铭老先生留着辫子的形象也颇有意味:仅仅剪掉有形的辫子,新学就能成功吗?在新旧文化的交替期,透过风起云涌的纷繁表象,是不是每个人在心里都留着辫子?正是在不同代际知识分子的精神传承和发扬中,观众强烈地感受到中华民族崛起的生命力。有了信仰并为之奋斗的民族是伟大的,它不仅传承文化,还是人类文明的引领者。

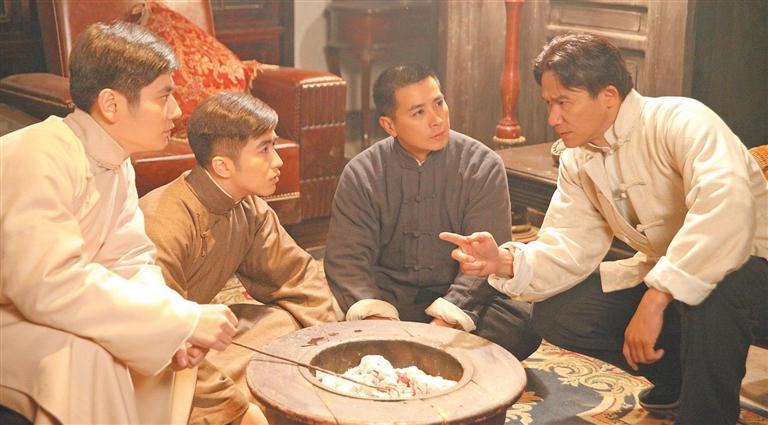

影片立体化地塑造了青年毛泽东的形象,展示了青年毛泽东豪情满怀、充满理想和坚定信仰的人格魅力。不仅如此,影片还以新民学会为中心塑造了奋发有为的青年群像,并以生动的细节形象地启示观众:人可以牺牲利益,但不能牺牲信仰。影片注重展示信仰的精神力量,以文化的力量滋润观众的心灵。毛泽东宽阔的胸襟与青年群体胸怀天下的壮志,促使观众思考如何达到开合自如的人生境界?这既要有内心的修养和自觉,也要有外在的实践和人生历练。

毛泽东一生留下了许多珍贵的镜头,让同时代和后时代的人都有机会目睹这位伟人的风采。对于在大众心目中有着深刻印迹的伟人来说,如何在屏幕中塑造他,给人物塑造留下的空间并不大。对导演和编剧来讲首要是历史的真实,在尊重历史的前提下,要做到艺术真实,在遵循艺术真实的情况下拓展人物的内心世界和艺术表现力,使人物形象富有信仰的感召力,能让不同年龄段的观众都接受,这是一个有难度的事情。在此意义上,《湘江北去》在如何表现伟人成长历程的传记片中有一定的探索价值。

电影《湘江北去》很好地处理了历史真实与艺术真实之间的关系,在历史的坐标系中给人物造型注入了灵魂和青春激扬的活力,在平实中有着一股亲和力和亲近感。

影片整体基调高昂,在电影欣赏中,一种精神自然徜徉在观众的心中,在充满青春朝气的群体中昂扬着自强不息的奋斗意志和为了信仰而百折不挠的毅力,艺术之情与现实之感恰到好处,从而给观众留下了深刻印象。