在甘肃河西走廊西端敦煌,有一座被称为“东方卢浮宫”的石窟,它拥有490多个洞窟,洞内布满1000多年来精美的壁画和塑像,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地,这就是莫高窟。在这里,时间仿佛已经停滞,千年的壁画和雕塑见证着历史的变迁,但岁月的侵蚀也让这些珍贵的文化遗产面临着消失的风险,亟待修复。

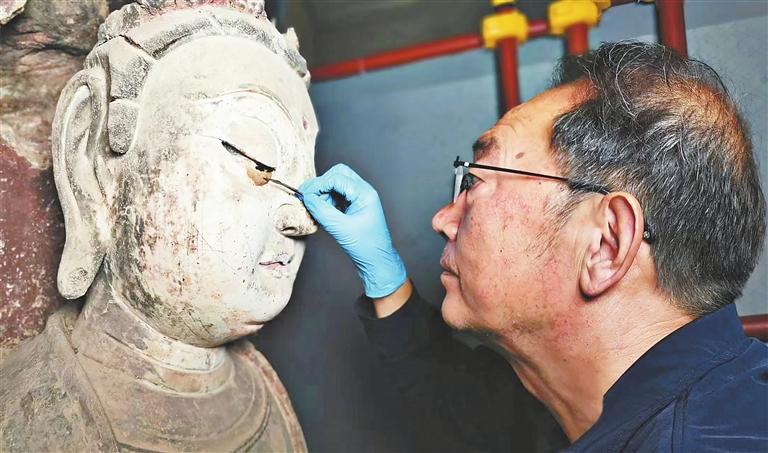

1981年,樊再轩来到敦煌莫高窟从事壁画修复工作。40多年里,樊再轩只做了一件事,那就是让石窟的各类病害壁画能够再放光彩。

2024年,樊再轩入选大国工匠培育对象名单。回顾樊再轩的从业经历,或许可以在时间的标注下,清晰地看到樊再轩一路走来所逐渐拥有的引领力、实践力、创新力、攻关力、传承力,也真正理解工匠、工匠精神对于一个行业,甚至一个国家发展所产生的推动作用。

初心不改 扎根敦煌

樊再轩成长在嘉峪关市,这里离敦煌并不算远,上世纪80年代,敦煌研究院在酒泉、嘉峪关、敦煌这几个地方招考了一批专业技术人员,樊再轩通过考试进入了敦煌研究院。最初,樊再轩对这份工作并没有什么特殊的感情,但是在敦煌研究院前辈们的坚守和奉献精神的影响下,樊再轩开始慢慢有了一种使命感,他意识到保护好敦煌壁画是壁画修复师的职责,他义不容辞。

一开始,樊再轩先跟着李云鹤等壁画修复专家,帮着和泥、打下手。由于人手太缺,只学了两三个月,樊再轩就开始动手修复壁画,“这在现在是不可能的,新来的大学生至少要跟着前辈学习两三年,才能从事正式的壁画保护、修复。”樊再轩说。因为高中学的是文科,刚开始工作时,樊再轩对壁画颜料、修复材料的化学成分只是似懂非懂,他下决心自学化学,一开始就从大学《无机化学》学起,白天工作太忙,樊再轩只好晚上自学。只用了一年多,他就学完了大学的化学课本。

繁忙的工作之外,还有让人不适应的生活条件。樊再轩至今清楚地记得当时最痛苦的是寒冬腊月,-20℃,夜里炉子灭了,就能把人冻醒。水窖冻成了冰疙瘩,樊再轩就经常和同事到大泉河边,用斧头砸开冻成冰的河水,一块块抬回去化成水,再用来烧水做饭。还有一样让这批青年人更加难忍的,就是寂寞。“现在的莫高窟每天车水马龙,游人如织,但上世纪90年代以前,这里却少人问津。”樊再轩回忆说,当时莫高窟只有七八十名工作人员,常年难得见到外人。

最艰难的时候,樊再轩也有过犹豫。上世纪90年代,他被派往日本东京艺术大学研修,那时期正是日本经济高速发展的时候,许多中国人都前往日本淘金,一年挣10万元人民币很正常,而当时樊再轩在国内一年的工资才1万多元。有朋友劝樊再轩干脆留在日本,樊再轩犹豫再三,还是放弃了这个念头,“我割舍不下敦煌的壁画,放弃不下自己的这份事业。再说,单位辛辛苦苦地培养我,我没理由背弃他们。”

匠心独运 修复时光

莫高窟始建于东晋十六国的前秦时期,历经南北朝、隋、唐、五代十国、西夏、元等历代的兴建,规模巨大,现有洞窟490多个、壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地,1987年被列为世界文化遗产。但莫高窟周围环境恶劣,洞外就是茫茫沙漠,夏季炎热,冬季寒冷,沙漠里吹了千年的风沙和盐让壁画慢慢霉变、空鼓、脱落……更令人痛心是,莫高窟在1907年被发现后,形形色色的人蜂拥而至,运走了大量珍贵典籍和壁画,严重破坏了莫高窟。

随着国家的发展,敦煌保护的重要性也逐渐成为共识。敦煌的保护从上世纪40年代一直到80年代中期这段时间被看作是一种抢救性保护。等樊再轩到莫高窟工作的时候,比较危险的崖体脱落和坍塌这样的问题,前辈都已经解决了,樊再轩面临的是更细致的状况。樊再轩记得,他刚到敦煌的时候洞窟里的壁画和彩塑颜料层是有问题的,还有空鼓现象,严重了会出现坍塌。

对壁画危害最大且最难治理的病害,叫作“酥碱”,有着壁画“癌症”之称。当时修复师们注意到,有些已经修复好的壁画经过几年时间又会出现新的问题。为此,樊再轩和同事做了成千上万次模拟实验,最终发现,壁画地仗(壁画泥层)中含有大量可溶盐,当空气湿度增加时,可溶盐会潮解;当空气干燥时,可溶盐失去水分又会变成白色的结晶小颗粒。就这样结晶、潮解、再结晶、再潮解……反反复复,导致壁画脱落。找到了“罪魁祸首”,樊再轩和同事们便着手把盐分从泥层中脱离出来。那段时间里,各种实验材料占据了樊再轩生活的全部。功夫不负有心人,历时7年,尝试了近百种配方,他们终于研发出“灌浆脱盐”技术,有效降低了石窟中的盐分,并在莫高窟第85窟完成修复。

如今文物保护已从头疼医头、脚疼医脚式的抢救性保护进入了科技保护和预防性保护的新阶段。现在的敦煌研究院,修复师们也开始设置各种监测手段,对可能导致病害发生、加速的原因及其发生的过程、速率、后果等进行全方位的监测和预警,为莫高窟等石窟的保护研究、旅游开放和科学管理提供数据支持和决策服务。

2021年,敦煌研究院实现了258个洞窟的数字化,通过对影像数字技术、数码显微技术和三维虚拟技术的利用,修复师们建立了数据库,人们在网上也能很清晰地看到壁画以及洞窟的结构。这极大地方便了研究者和游客的不同需求,但是每年依然有络绎不绝的人抵达敦煌,想要一睹莫高窟带来的震撼。

为了达到更好的保护,樊再轩和同事们对游客也进行了管理,采用预约管理,分时间段参观。事实上,莫高窟的492个洞窟,其中一部分是不具备开放条件的,因为洞窟比较小,十几个人站在里面就很拥挤了,游客进去很可能会擦伤壁画。樊再轩和同事们选择开放的洞窟都是比较有代表性的,让观众可以领略各个朝代比较具有代表性的,保存也相对精美的中型洞窟或者是大型洞窟。不仅如此,很多洞窟也不是长年开放的,修复师们会选择轮流开放的办法,有时候一个洞窟涌入很多游客,湿度变化的波动就会很大,游客呼出的二氧化碳很可能对壁画也有影响,因此他们会开放一阵子就关闭,再开放一个新的,如此轮流,能起到更好的保护作用。

坚守事业 培育新人

从1981年以来,樊再轩不仅自己投身于敦煌的保护工作,还积极培育新一代的修复人才。他深知,一个人的力量是有限的,只有让更多的人了解并参与到这项工作中来,才能真正保护好这些宝贵的文化遗产。“老一代的敦煌人,像是常书鸿、段文杰等人,都是中国顶尖的知识分子和艺术家,他们早在1940年就到敦煌,为这里付出了一生的心血。如果说他们这代人是造梦者,我们就是追梦者,年轻一代则是圆梦者,我希望敦煌之美可以这样一直延续下去。”这是樊再轩多年来最大的愿景。

对于后辈的培育,除了技术的指导,更多时候其实是一种文物保护精神的传承。樊再轩文物修复与保护团队成员戴川对此深有体会:“刚开始工作时,觉得文物修复与保护就是哪儿坏修哪儿。干得久了,越发觉得文物只有得到规范性、科学性的保护,才有利于更好地传承中华优秀传统文化。有一次,我们发现莫高窟某洞窟的壁画存在空鼓、起甲、酥碱、灰尘覆盖等病害,大多数人都认为必须即刻进行修复。樊再轩老师却语重心长地告诉我们,首先需要判断其是否为活动性病害,再决定是否对文物本体进行干预。这让大家明白了一个道理,对待文物修复要时刻保持谨慎的态度和敬畏之心。”

1981年,20岁的樊再轩来到敦煌,埋首洞中,开始一点点修复损坏的壁画。对于他来说,这四十多年来最大的变化,应该是研究保护队伍的壮大。他刚来的时候,这里的工作人员还不到一百人,而现在有一千五百多人。各种设备也在不断地更新换代,当时只有很简单的几样基本的工具,现在修复师们拥有各种现代化的仪器。

但面对整个莫高窟,其实还远远不够。莫高窟的490多个洞窟几乎个个都存在不同程度的病害,较为严重需要抢救修复的就达277个之多。敦煌研究院曾做过统计,以目前敦煌研究院的壁画抢救修复力量,按每支队伍抢救修复一个洞窟最短需时2年计,把所有有病害的洞窟修一遍,也得要100年。事实上,一个大型洞窟的修复远不止2年,需要8年、10年,甚至更久。需要一代代的敦煌人甘受寂寞,持续与莫高窟的“病魔”作斗争,更需要把培育新人、薪火相传作为重中之重。

传承文化 勇担重任

对于敦煌研究院来说,文物保护的范围不是仅仅只是莫高窟。敦煌研究院同时也是国家古代壁画和土遗址保护工程技术研究中心,樊再轩和同事们对甘肃省内外的石窟壁画,殿堂壁画,还有墓室壁画都有保护修复的责任。除了莫高窟,庆阳北石窟、麦积山石窟等都留下过樊再轩和团队的身影。但回头看,每一次顺利完成的保护修复工作对樊再轩来说都是一个挑战。

以2021完成的天梯山石窟壁画修复为例,整个保护的工作也很曲折、漫长。1958年,为了解决天梯山附近农业灌溉和饮水的问题,政府要在天梯山石窟不远处新修一个水库。1959年开始,为了保护文物,经过甘肃省人民政府批准,由敦煌研究院和甘肃省博物馆一起对天梯山石窟的壁画和彩塑进行搬迁,存放于甘肃省博物馆。2005年,天梯山石窟的壁画和彩塑大部分回到了武威,只有一少部分还存放在甘肃省博物馆。

2013年,受甘肃省文物局的委托,敦煌研究院就开始对这一批搬迁壁画和彩塑进行保护和修复,樊再轩和团队进行了病害调查和病害分析,分析病害产生的原因,进行修复试验,经过七八年的时间才完成修复。天梯山石窟搬迁保护修复的过程特别艰巨,因为当时是把壁画从洞窟里一小块一小块分割下来的,这些碎块的地仗层的厚薄不一样,切割缝的宽窄也不一样,破碎得很厉害。但最终樊再轩和同事们还是攻克了各种难关,完成了这项任务。

从1944年成立以来,80年来,敦煌研究院逐步形成了“产、学、研、用”全链条一体化的壁画、石窟寺、土遗址的保护利用体系,培养了一批专业的文物保护人才队伍,已在全国范围内完成了300多处全国重点文物保护单位的修复保护项目。仅樊再轩一人,就为地方文博单位培养了300余名壁画保护修复技术人员。当然,文化与技术的交流传承背后,许许多多个“樊再轩”正在不断努力着。而樊再轩的经历,也不仅仅是一个人的奋斗史,更是对文化遗产保护工作的深刻诠释,正是因为有这样具有工匠精神的奋斗者,辉煌灿烂的中国历史文化才能够得以延续和传承。