编者按:日前,由省新闻出版广电局、省文联联合主办,省电影家协会承办,兰州浩发影视传媒有限公司协办的全省电影创作培训班在兰州举行。

在为期两天的培训中,中国电影家协会秘书长饶曙光,电影剧本规划策划中心策划室主任苏毅,北京电影学院图书馆馆长、教授王海洲,北京师范大学艺术与传媒学院教授史可扬4位国内著名影视专家,分别从中国电影发展趋势、创作艺术、美学精神、回应时代关切等方面切入,对我省电影从业人员做了专业培训。本期摘登专家部分发言,以飨读者。

中国电影新现象与新发展

饶曙光

我主要讲三个问题。第一个问题是“现象”丛生与电影格局的不确定。中国电影发展和美国电影相比,属于成长阶段,中国电影承载着很多的不确定性,我们需要分析它背后的原因。第二个问题是供给侧结构性改革和中国电影产业新格局。第三个问题是文化自信与电影强国。

自2010年国家相关文件出台后,以影院持续建设带动的放映场次以及票房总量的增长已成为中国电影产业发展的主要动力。然而,与一连串井喷式发展的数字相缠绕环生的,则是一系列前所未有的“电影现象”。如,以《小时代》为代表的高票房、低口碑“现象级”电影,“网生代”电影现象,“小镇青年”电影现象,“小清新”电影(青春片)现象,“综艺电影”现象,以方励下跪事件引起的“艺术电影”现象,“IP”改编现象,“跨界”电影人现象,以《战狼》为例的“新主流大片(主旋律大片)”现象,“纪录电影”现象,“少数民族电影”(尤其是西藏题材电影)现象,以及最近的“当《星球大战8》遭遇《前任3》”现象等。这所有的“现象”都看似偶然,实则必然,在带给我们惊喜的同时,更应该引起我们深度而冷静的反思。

《2017中国电影产业报告》分析显示,由于居民观影习惯尚未成熟、影院运营成本较高、影院本身经营管理不善和市场严重分流等原因,三四线城市的电影院线问题重重。

就受众人群而言,根据2016年的调研结果,19岁-30岁人群是电影观众最主要的构成,占比高达75.7%,其中19岁-25岁观众占比46%。可以说,就在短短几年之间,90后迅速代替80后成为新的受众主力,而00后也蓄势待发、后劲十足。

以“青春片”现象和“跨界”导演现象为例,自2011年《那些年,我们一起追的女孩》横扫华语电影市场,一时间,明星“跨界”当导演蔚然成风,青春题材类型片比比皆是。而2015年,《小时代4》《少年班》和《栀子花开》等已经在票房上呈疲软之势。一方面,电影思维的升级换代远远跟不上主力受众的代际交替;另一方面,曾经风靡一时进而成为一种电影现象的“跨界”电影人本身也存在着诸多问题,包括文化准备、艺术准备、美学准备、技术准备等多方面的不足,使得本就纷繁的中国电影机制问题显得更加复杂。

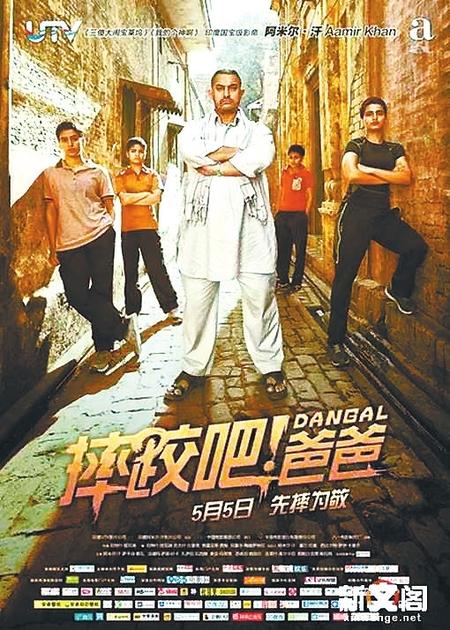

然而,一个新的电影现象是,2017年的中国电影市场黑马中出现了印度电影《摔跤吧!爸爸》、泰国电影《天才枪手》、西班牙电影《看不见的客人》等非好莱坞大片;就国产创作而言,《战狼2》《二十二》等,共同映射出当前中国电影的新现象。

在2018年第一季度的电影市场中,“高概念”电影《星球大战8》表现乏力,不敌同档期的国产小成本电影《前任3》。这说明,中国电影观众并非一定要充当好莱坞电影的“接盘侠”,而中国电影的生命力乃至核心竞争力,就在于建立与本土电影观众的亲密关系。中国电影可以一方面尽快弥补自己的短板,另一方面在发挥自己优势的基础上不断形成制胜之道。

总之,在健全、健康的电影格局和市场环境形成之前,盲目地迎合存在诸多变数的观众,从而严重忽视对电影本体性的尊重、忽略对电影机制的全面考虑,中国电影或将偶遇暂时的意外惊喜,但如果以此类偶然“现象”视为成功的典范,不加甄别地标榜、效仿,则必将遭遇“现象级”的打击。

在今后相当长的一段时间内,在电影产业供给侧结构性改革方面,由粗放型的数量增长向精耕细作的质量型增长转变,将是中国电影产业的关键环节和重中之重,亟须通过“去库存”“补短板”等类似措施来缓解。

就“库存”方面而言,问题显而易见。以2016年为例,中国共生产电影故事片722部,走进院线的只有415部,其中口碑和质量都堪称佳作的更是微乎其微。当然,院线利用率问题也应成为一个思考方向。

与此形成强烈对比的是,艺术电影的生存困境和艺术电影院线的建设问题。一些大城市仅有一两家艺术电影院,盈利困难甚至不盈利。其实,纵观近几年中国电影发展,其间,不乏艺术电影或其他类型电影带给我们的惊喜,如《冈仁波齐》《二十二》。

事实证明,差异化的电影市场体系建设显得尤为必要。只有让多品种、多样化、多类型的电影,特别是偏小众的文艺片、少数民族电影、戏曲电影、儿童电影等都找到属于自己的良性出口和渠道,都能有效对接自己的目标观众,才能最终实现整个电影产业的良性循环。

毫无疑问,中国电影结构性优化是今后相当长一段时期中国电影繁荣发展的主要任务,这既取决于良好电影市场环境的规范和引导,也需要在体制机制、资本金融、行业组织、创作群体和传播终端等各层面的合力共建下才能最终实现。

然而,欲解决以上所有的问题,首先要从每一个环节和层面增强电影的专业性,即中国电影产业格局的根本问题便是电影的“人才问题”。中国电影进入新时代,随着电影产业的正式立法以及一系列利好政策的逐步实施,一大批不同领域的电影新人纷纷登场,成为新时代电影产业新格局的动力支撑。

我们要增强电影文化自信,构建电影强国,就必须立足于中国电影丰富的实践及其内在的发展要求,构建中国电影流派和电影理论批评的中国学派。

我们相信,观众对中国电影的信任度有多大,国产电影的市场就有多大。

主旋律电影的创作

苏毅

新时代影视创作的必由之路是回归经典、重塑经典,创作出属于这个时代的《五朵金花》《人到中年》《人生》等。

如何重塑经典?首先,要有初心。大数据背景下,人不是问题,钱不是问题,初心才是问题。创作者的初心就是要有传世之心。立得住,才能传得久!发根本的愿心,才能积聚最大的能量。

其次,要感恩时代,读懂社会。我很喜欢的两句话是作家张炜的“创作者要对时代抱有最大的善意”、作家余华的“每种生活都是丰厚的财富”。创作者要与生活无缝对接,深情拥抱生活,没有这个最根本的思想准备,没有对这个社会和时代的感恩,是创作不出好作品的。

另外,还要有情怀。情怀是可以培养的,也是可以激发的。编剧李平分,是我非常敬佩的一位艺术家,他经过整夜不眠的思索,在早晨朝阳初升时分,推开窗户,望着满天朝霞,写下了《大战宁沪杭》中毛主席的经典台词“莫慌!我正在和太阳对话”。

如何做好准备迎接机会和挑战?一是看片要多。影视创作者应该都是经常看片的。原创作品一定是有文学母体的,我们要了解文学创作的关注点、创作方法和技巧,保有一定的阅读量,也就是常说的要多从作家、艺术家和文学作品中“请艺”。二是动手能力要强,要有特长,能在某方面有所钻研,说不定有一天就能创作出这方面的作品来。三是要接地气,采风;还要接“天线”,抬头看形势。任何艺术作品都是一个时代的孩子,也是个人感情的母亲。创作出的作品要通人心,能与观众内心相连。也就是说,在创作中要坚持“大视野、小角度,大情感、小情调”,要有很好的节奏把控能力。

未来,正能量的作品一定会成为主流。

做好准备,未来正来!

中国电影的趋势

王海洲

从电影总票房来看,2001年加入世贸组织时,中国电影全年票房不足10亿元;2013年底突破200亿元,超越日本,成长为世界第二大电影市场;到2017年,全年票房已达559亿元。从发展趋势上来看,中国有望超越北美,成为世界第一大电影市场。

银幕建设方面,2003年,中国电影银幕不足1800块;目前,已达5.4万块。

电影作品方面,故事片年生产量从过去不足100部,已发展到现在年产700部左右。国产电影的投资主体达到1500家,高峰时期达到2000家,其中可持续从事电影创作生产的主体超过300家。

从市场规模来看,中国电影处于由电影大国向电影强国转型升级阶段,也处于隐忧暗藏的阶段。

当下,中国电影亟待突破的问题是,在民族风格的创作上,如何将电影思维和电影语言与中国传统文化和经验融汇共聚;在中国形象塑造上,不仅要做大市场,更要向世界塑造中国形象,表达中国价值;在电影研究方面,亟须形成自己的理论话语体系。

回顾历史,中国电影发展走过了一条艰难的探索之路。然而,在整个发展过程中,一些有责任有担当的电影人,如徐昌霖、郑君里、崔嵬、姜今等一直努力建构我们自己的电影文化表述体系。其中,林年同以蒙太奇为目的,以长镜头为表现手段,致力于建构“中国电影美学”;刘成汉用赋比兴等中国传统修辞方法研究中国电影……前辈电影人的实践和著述给我们提供了出发的基础,中国艺术传统给我们提供了丰富的营养和启发。现在,该是建立中国电影文化自信的时候了,也是建立中国电影理论话语体系的时候了。具体的目标,就是形成具有中国美学文化特质的电影学派。

当下国产电影的美学批评

史可扬

目前,我们对中国电影的成绩谈得比较多,对中国电影的问题谈得比较少,有点陷于一种比较盲目的乐观情绪之中。今天,我主要想分析一下中国电影究竟处于怎样一种状况,还存在什么样的问题,需要我们注意些什么。

中国电影市场中存在的问题主要是银幕产出不足、单片票房遭进口片碾压、海外票房表现不佳、电影类型不均、观众的观影习惯尚未形成。以2017年为例,每月看电影频次在4部以上的观众占比为6.4%、2部至4部的占17.4%、1部至2部的占35.4%,每年不足10部的占19.1%,无固定观影习惯者占21.8%。2017年票房增长量来自非存量观众,而存量观众的观影频次正在减少。由此可以推断,中国电影票房的增长来自“爆款”而非观众形成的观影习惯。

从国产电影美学批评方面来看,新世纪以来,“大片”之后,“都市电影”大行其道,商界精英、城市白领、闹市写字楼、时尚小资、言情、喜剧、警匪、反贪、武打、伪神话是其关键词。电影制作时代来临,“作者”正在消失;大众成为中国电影的主要因素;电影消费方面,从崇拜“生产偶像”滑向崇拜“消费偶像”。中国电影的现实主义精神失落,题材重心由农村向城市漂移,城市价值体系成为中国电影的精神指向,电影中的人道主义精神有所减损,远离社会现实和人民生活,不接地气。植根现实、反思历史、直面生活和生命的作品凤毛麟角,价值取向出现偏差,美学精神阙如。

然而,对于我们来说,从事电影创作的初心就是拍出来的东西是电影。美学精神,用一句话概括就是“超越精神”。我们看一部电影,有三个层次,第一是视觉快感,第二是看故事,这是一个情感的需要,第三是美学层面,让我们从中领悟到某些具有哲理的东西。从这个意义上来讲,许多电影基本上就没有美学精神。与此相对立的则是媚俗,从而使得中国电影表现出种种特有的征象,如消遣性、平面性、包装性、低幼性、快餐性等,部分电影人也成为“媚俗艺术人”,真正的电影艺术家稀缺。

艺术家的品性应该是成为社会的良知和眼睛、真善美的守望者和宣扬者,具有文学的素养和哲学的深度等。在当下的电影创作中,我们应该坚守中国电影传统,即“有戏动人”,植根现实、反思历史,开放心胸,提高电影创作生产门槛,强化从业人员的艺术和专业修养,尊重电影艺术创作规律,倡导良好的电影创作观念,以此来悉心培养和引导观众,促使中国电影产业良性发展。